2017年06月15日

タマンの稚魚の移動時期

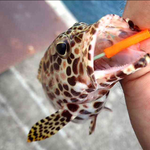

タマンの稚魚の移動時期

今日は、タマンの稚魚に関する論文を紹介します。

この論文は、金城清昭という方が、1997年に発表?されたタマンの稚魚の移動についての論文です。

論文のタイトルは

「沖縄島沿岸におけるハマフエフキの着底と成長に伴う移動」

この論文には、金城清昭さんが1884年から1991年まで行った調査の結果とその結果からの考察が書かれています。

ありがたく、楽しく、この論文をよませてもらいました。

↓この論文が公開されているURL

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/suisan1932/64/4/64_4_618/_pdf)

結果から導かれた考察を簡単に説明すると、

【着底から1才魚までの移動】

①17㎜を超えたタマンは、海草藻場や種々の海藻が繁茂する水深3m以浅の浅海域に着底する

②その着底のピークが6月ごろ

③着底後は、成長に伴い沖の砂礫底に分布を移す

④この移動は成長の速い順に行う

⑤2以降にはさらに深い海域へ移動する

⑥越冬する

⑦暖かくなると、浅海域を主分布域とし、晩秋には外海の隣のリーフエッジやだんだん深くなる斜面まで、分布域を広げる

【タマンの産卵との関係】

タマンの産卵期は3月から6月で、最盛期は3~4月といわれていて、この調査のタマンの着底時期のピークが6月というのは、その産卵期にマッチしている

しかし、秋ごろに着底するタマンの稚魚は、いつどこで生まれたのかは、謎?

こういったことが金城さんの調査の結果から導き出されていました。

こういった研究が、魚の保護につながっていくのかなと思って調べてみると、まさにこの論文が、現在の沖縄のタマンの保護区域設定に大きく関わっているようです。

沖縄県が実施、発表している調査研究に

「沖縄島北部海域ハマフエフキ禁漁区域の効果について」

↓

(http://www.pref.okinawa.jp/fish/jihouh18/107-119.pdf)

というものがあります。

この調査の報告書の中に、金城清昭さんの名前がたくさん出ていました。

そして、参考文献としてもこの論文以外にも金城さんの他の論文が参考文献とされていました。

タマン研究で大きく活躍されているかたなんですね!釣り師として、いろいろ話を聞きたいです。

そして、ヤンバルの羽地(この論文の調査地でもある)にタマン保護区域を設定したことで、実際に漁獲量が上がったらしいです。

釣りにはあまり関係ないところで、タマンについて深く調べ、タマンの保護に大きく役立っている方々がいらっしゃるということをこの論文と、現在のタマンの保護を読んで知りました。

釣りとはあまり結び付けれなかったですが、いい勉強になった論文でした。

次の世代の人達が釣りを楽しめるように、自分はなにが出来るでしょうか?

というものがあります。

この調査の報告書の中に、金城清昭さんの名前がたくさん出ていました。

そして、参考文献としてもこの論文以外にも金城さんの他の論文が参考文献とされていました。

タマン研究で大きく活躍されているかたなんですね!釣り師として、いろいろ話を聞きたいです。

そして、ヤンバルの羽地(この論文の調査地でもある)にタマン保護区域を設定したことで、実際に漁獲量が上がったらしいです。

釣りにはあまり関係ないところで、タマンについて深く調べ、タマンの保護に大きく役立っている方々がいらっしゃるということをこの論文と、現在のタマンの保護を読んで知りました。

釣りとはあまり結び付けれなかったですが、いい勉強になった論文でした。

次の世代の人達が釣りを楽しめるように、自分はなにが出来るでしょうか?

というものがあります。

この調査の報告書の中に、金城清昭さんの名前がたくさん出ていました。

そして、参考文献としてもこの論文以外にも金城さんの他の論文が参考文献とされていました。

タマン研究で大きく活躍されているかたなんですね!釣り師として、いろいろ話を聞きたいです。

そして、ヤンバルの羽地(この論文の調査地でもある)にタマン保護区域を設定したことで、実際に漁獲量が上がったらしいです。

釣りにはあまり関係ないところで、タマンについて深く調べ、タマンの保護に大きく役立っている方々がいらっしゃるということをこの論文と、現在のタマンの保護を読んで知りました。

釣りとはあまり結び付けれなかったですが、いい勉強になった論文でした。

次の世代の人達が釣りを楽しめるように、自分はなにが出来るでしょうか?

というものがあります。

この調査の報告書の中に、金城清昭さんの名前がたくさん出ていました。

そして、参考文献としてもこの論文以外にも金城さんの他の論文が参考文献とされていました。

タマン研究で大きく活躍されているかたなんですね!釣り師として、いろいろ話を聞きたいです。

そして、ヤンバルの羽地(この論文の調査地でもある)にタマン保護区域を設定したことで、実際に漁獲量が上がったらしいです。

釣りにはあまり関係ないところで、タマンについて深く調べ、タマンの保護に大きく役立っている方々がいらっしゃるということをこの論文と、現在のタマンの保護を読んで知りました。

釣りとはあまり結び付けれなかったですが、いい勉強になった論文でした。

次の世代の人達が釣りを楽しめるように、自分はなにが出来るでしょうか?

Posted by siosaikouen at 01:07│Comments(0)

│魚に関すること

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。